《作者簡介》陳恩加 肌張力異常訓練師/ 北藝大音樂系兼任助理教授

陳恩加是台灣出生的小提琴演奏博士,也是目前亞洲唯一的肌張力異常訓練師。她師承肌張力異常權威法里亞斯博士,且是首位取得法里亞斯技巧認證的訓練師,同時也是肌張力異常專書《無限》的中文譯者。

最近剛完成介紹肌張力異常訓練平台(DRP)的頁面,恰巧又看到下面這篇文章『以精神動作再訓練治療痙攣性斜頸:亨利·梅傑於一百年前開發的方法』,覺得文章中有許多值得參考和深思的部分,跟大家分享一下。

這篇文章節錄了一百年前治療頸部肌張力異常的方式,這個方式記載於一位法國神經學家亨利·梅傑(Henry Meige, 1866-1940)所出版的文獻中。他因研究顱頸部肌張力異常而聞名,甚至後來以其名來命名眼瞼痙攣、口頜部及面部痙攣的綜合症,統稱為梅傑綜合症(Meige syndrome)。

在一百年前,當時還未有注射肉毒桿菌或是其他藥物的治療方式,梅傑醫師採用一種『精神動作再訓練(“discipline psycho-motrice”)』的方式來治療患者,其中一些訓練的重點如下:

- 患者要成為治療的主動參與者

- 規律的生活

- 鏡子前的練習

- 固定不動和緩慢移動頭部的練習

現今頸部肌張力異常的治療多以肉毒桿菌為主流,肉毒桿菌固然有其療效,但也有其限制,而且在每一位患者身上的療效皆不相同。我不是要討論肉毒桿菌的治療效果,而是從這篇文章中重新思考:當『被動』的注射肉毒桿菌成為主要的治療方式,患者可能就會忽略要讓自己成為復健的主要參與者。肌張力異常的復健需要從許多方面來著手,像是要讓自己規律生活、注意睡眠和營養,或是每日的動作練習,這些其實都需要患者的主動參與才能達成。

『鏡子前的練習』是另一個非常值得注意的部分,在一百多年前,患者自我動作訓練被納入梅傑醫師的治療方式,但奇怪的是,在注射肉毒桿菌興起之後,動作訓練反而不被納入主流醫學的治療選項中,因此,許多患者在門診時會得到醫生回覆說:復健沒有效啦!

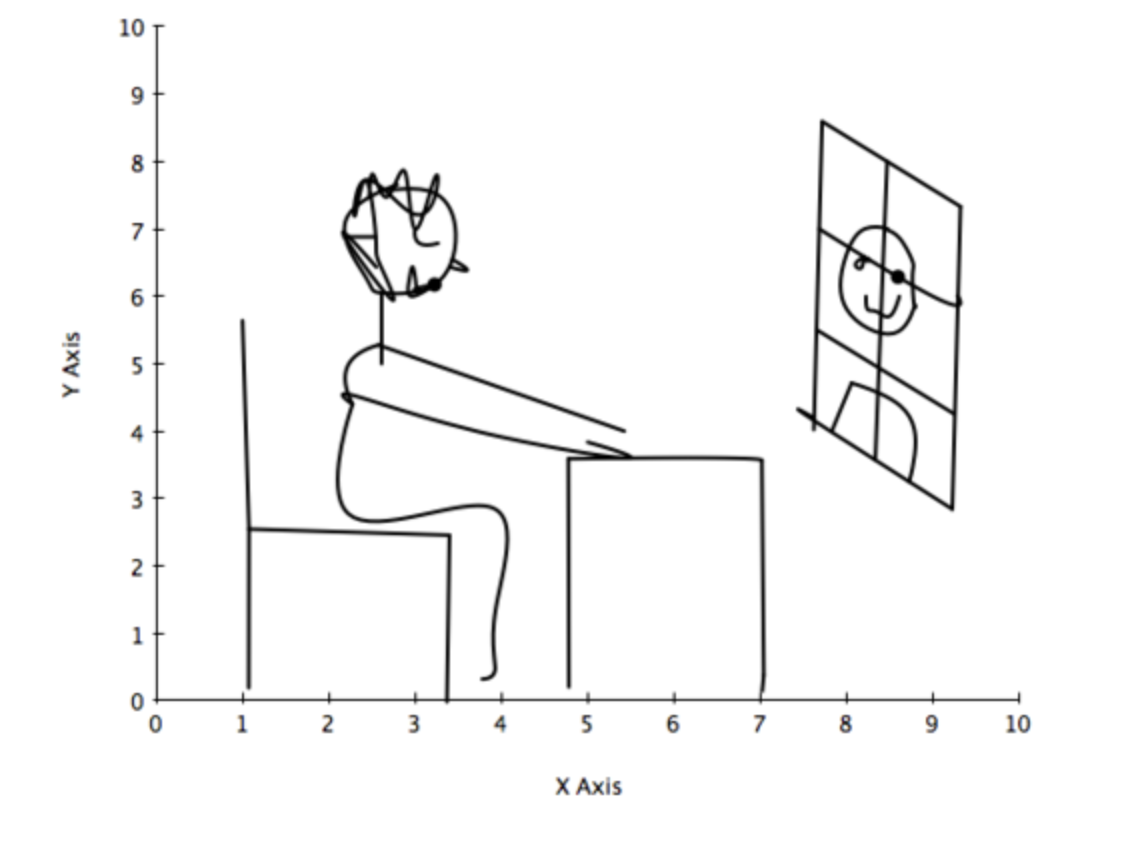

梅傑醫師的鏡子練習很聰明,他讓患者在鏡子中用三條線做為標記(如圖):一條線垂直穿過臉部中央,另外兩條水平線分別穿過眼睛和頸部底部(肩膀上方)。當患者正對鏡子觀察自己時,就能意識到頭部偏移的方向和應該要移動的幅度和範圍。他要求患者必須每天在鏡子前練習三次,練習時採坐姿,背部不靠支撐,讓雙手平放在桌上。

其次,他要求以下兩種練習的類型:

第一、固定不動的練習(Immobilization):每次 5 秒鐘,重複 10 次,每次固定之間休息 15 秒,每天將固定時間增加 5 秒。

第二、移動的練習(Movement):進行緩慢、平穩的移動,避免頭部在旋轉、側彎、前屈和後仰時出現抽動(saccade)。此外,還需要活動肩膀、手臂和軀幹,以及肌肉放鬆的練習。患者也可以在鏡子前進行書寫、閱讀、呼吸和說話,以及日常任務的練習。

梅傑醫師的『精神動作再訓練』,其實就是一個結合心理認知與身體動作控制的訓練方式。這樣的動作訓練方式與一百年後發展出來的神經可塑性動作訓練竟有些相似之處。肌張力異常的患者不但只有動作控制的問題,通常也伴隨著感覺異常或本體感覺的問題,透過鏡子前的練習,患者能清楚、客觀的觀察到頭部的傾斜,由於鏡子上有標線可以參考,即使是微小的角度都能清楚的觀察和修正。

其次,更讓我感到驚訝的是梅傑醫師動作訓練的原則,他的訓練是以秒數來計算,重覆多次,而且每次重覆中間需間隔15秒。這樣的訓練原則完全是針對神經的訓練,而非肌肉的訓練,這種短時間、精確、重覆的練習,正是神經可塑性訓練能夠成功的關鍵。

至於梅傑醫師要求的兩種練習類型,絕對是頸部肌張力異常患者在動作控制上的關鍵練習。固定不動的練習看似簡單,但實際上對患者來說是非常困難的;光是練習將頭部停在中間的位置,就足以讓患者汗流夾背了。在移動的練習中,他要求患者在垂直、水平、側向三個方向中,練習讓頭部緩慢、平穩的移動,這對患者來說也是極大的挑戰;但唯有透過神經分化—微調動作控制能力的訓練過程,患者才能主動學習如何精準控制自己的動作。

最後,梅傑醫師的治療方式還有一個值得深思的部分,他並不以頭頸部為所有訓練的核心,而是用一種比較整體的方式來看待治療,從多個方面來處理肌張力異常的問題,像是要求患者也需要活動身體其他部位,做肌肉放鬆的練習,甚至在鏡子前進行日常任務的練習,並且也要患者自我管理日常生活的作息。我認為像這樣整體的治療才是肌張力異常復健真正的樣貌,一昧的只將焦點放在頭頸部,無疑是忽略了疾病背後複雜的神經系統問題,就好像只看到冰山的頂端,卻對冰山底下的巨大結構視而不見。

穿越百年時光,我們將眼光投向現在:以神經科學為基礎的最新復健又是如何運作的呢?歡迎繼續閱讀『DRP 肌張力異常康復訓練平台全指南』,深入瞭解這套嶄新、全面治療方式!